古代煎茶

我们的祖先最先是把茶叶当作药物,从野生的大茶树上砍下枝条,采集嫩梢,先是生嚼,后是加水煮成汤饮。大约在秦汉以后,出现了一种半制半饮的煎茶法,这可以在三国魏张辑的《广雅》中找到依据;荆巴间采叶作饼,叶老者,饼成以米膏出之。欲煮茗饮,先炙令赤色,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱、姜、桔子芼之。表明此时沏茶已由原来用新鲜嫩梢煮作羹饮,发展到将饼茶先在火上灼成“赤色”,然后斫开打碎,研成细末,过罗倒入壶中,用水煎煮。尔后,再加上调料煎透的饮茶法,但陆羽(唐代茶学家、茶文化奠基人)认为如此煎茶,犹如“沟渠间弃水耳”。而陆氏的煎茶法,与早先相比,则更讲究技法。按陆羽《茶经(唐代陆羽创作茶学专著)》所述,唐时人们饮的主要是经蒸压而成的饼茶,在煎茶前,为了将饼茶碾碎,就得烤茶(白族的传统茶俗),即用高温“持以逼火”,并且经常翻动,“屡其正”否则会“炎凉不均”,烤到饼茶呈“虾蟆背”状时为适度。烤好的茶要趁热包好,以免香气散失。至饼茶冷却再研成细末。煎茶需用风炉和釜作烧水器具,以木炭和硬柴作燃料,再加鲜活山水煎煮。煮茶时,当烧到水有“鱼目”气泡。“微有声”,即“一沸”时,加适量的盐调味,并除去浮在表面、状似“黑云母”的水膜,否则“饮之则其味不正”。接着继续烧到水边缘气泡“如涌泉连珠”,即“二沸”时,先在釜中舀出一瓢水,再用竹筴在沸水中边搅边投入碾好的茶末(茶叶的碎末)。如此烧到釜中的茶汤气泡如“腾波鼓浪”,即“三沸”时,加进“二沸”时舀出的那瓢水,使沸腾暂时停止,以“育其华”。这样茶汤就算煎好了。同时,主张饮茶要趁热连饮,因为“重浊凝其下,精华浮其上”,茶一旦冷了,“则精英随气而竭,饮啜不消亦然矣”。书中还谈到,饮茶时舀出的第一碗茶汤为最好,称为“隽永”,以后依次递减,到第四五碗以后,如果不特别口渴,就不值得喝了。

上面说的仅是唐代民间煎茶的方法,但已可看出,人们在饮茶技艺上已相当讲究了,至于上层人士,特别是统治阶级其饮茶的讲究程度就更非民间所可以比拟的。不过唐代的沏茶之法,虽然主要流行的是煎茶,但也有沏茶用点茶(唐、宋代的一种煮茶方法)法(宋代斗茶所用的方法)的,这是因为唐代所制的茶叶,除主要的是饼茶外,还有粗茶、散茶和末茶,只是由于用煎茶法沏茶处于主导地位罢了,如果是末茶,也有用点茶法沏茶的。

历史传说

煎茶始是何时,起于何地,不能指实。但人们似乎可以从苏氏兄弟的诗句中,找到踪影。北宋苏轼《试院煎茶》曰"君不见,昔时李生好客手自煎,贵从活火发新泉。又不见,今时潞公煎茶学西蜀,定州花瓷琢红玉"。其第苏辙有歌和之,诗云"年来病懒百不堪,未废饮食芳甘。煎茶旧法出西蜀,水声火候犹能谙"。兄弟俩一致认为煎茶出自西蜀。那么,又出自何人之手呢?唐代赵璘在《因话录》中说唐代的陆羽"始创煎茶法"。很可能陆氏在总结唐代,以及唐以前的沏茶之法,加以改进,这可以根据陆氏在《茶经》著述中找到依据。

古诗煎茶

古诗【煎茶 】

【唐】成彦雄

岳寺春深睡起时,虎跑泉畔思迟迟。

蜀茶倩个云僧碾,自拾枯松三四枝。

煎茶功效

煎茶属大叶型的日常用茶,内含维他命c,绝对是健康饮品之一,很受时下日本青平一族的追捧。

宇治煎茶冲泡5人份量的茶可取4茶匙茶叶加1又3/4杯90度c热的水,泡90秒时长即可。

简介

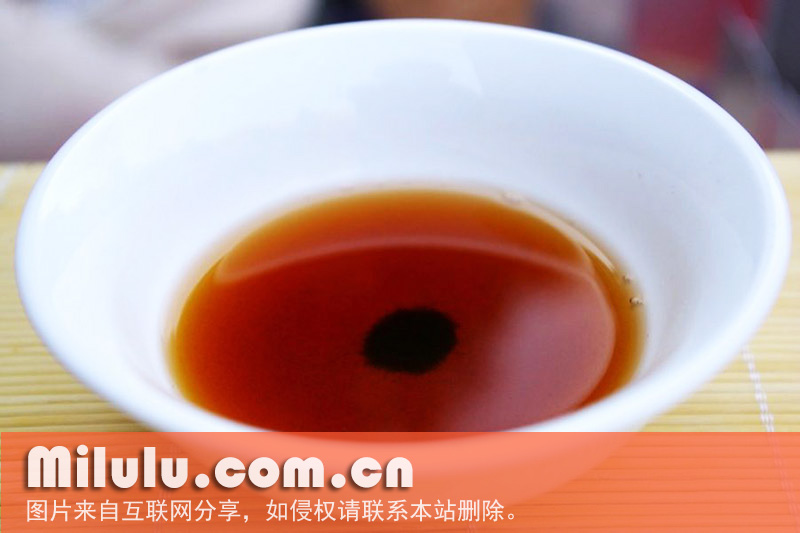

图片:煎茶

众所周知,茶源于中国,我们的祖先最先是把茶叶当作药物,从野生的大茶树上砍下枝条,采集嫩梢,先是生嚼。然后发展成用水煮嫩叶,喝煮沸后的茶汤。大约在隋唐时期以后,国人发现把茶通过加热的方法干燥后能保持茶叶长时间不变质,而且更有利于茶的香味的散发,这就是炒青技术的起源。制茶工艺中最重要的一道工序就是杀青,杀青就是使茶叶中的酶活性消失,从而防止茶在贮藏过程中的质变。杀青方法有多种,蒸汽杀青是出现比较早的一种方法。蒸汽杀青早在唐代就已开始应用于绿茶生产,那时的蒸青绿茶是蒸青团饼茶。以后蒸气杀青的制茶法传到日本,沿袭至今,发展成日本的蒸青绿茶,其中蒸青煎茶(以蒸汽杀青制造而成的绿茶)是主要产品。

引证解释

烹茶。

唐 封演 《封氏闻见记·饮茶》:“自 邹 、 齐 、 沧 、 棣 ,渐至京邑,城市多开店铺,煎茶卖之。”

五代 孟贯 《赠栖隐洞潭先生》诗:“石泉春酿酒,松火夜煎茶。”

宋 陆游 《乌夜啼·八之二》:乡梦时来枕上,京书不到天涯。邦人讼少文移省,闲院自煎茶。

宋 杨万里《澹菴坐上观显上人分茶》:“分茶何似煎茶好,煎茶不似分茶巧。”

煎茶工序

图片:煎茶中文名

煎茶这个词原先是表示一个制作食用茶的一道工序,即用水煮采集的嫩茶叶。茶东渡日本以后,蒸汽杀青技术在中国基本被淘汰了。炒青技术在中国绿茶生产中得以大行其道。所以煎茶这个词在中国也变得比较陌生起来。后来煎茶就逐渐被用来指代一个茶的品种了,即通过蒸汽杀青工艺而制的的绿茶。今天我们所说的煎茶就是以蒸汽杀青制造而成的绿茶中的一种。 蒸青煎茶的工艺过程分贮青、蒸青、粗揉、揉捻、中揉、精揉、干燥等工序。